寫都山計畫書,最難的部分是決策。 什麼時候該撤退? 留守人需要知道什麼? 萬一你落後進度,要怎麼決定繼續還是紮營?

這些問題,我幫你想清楚了, 我花了幾年,把所有經驗整理成一套「風險數據評估系統」。

它分成五個階段,每個階段都有對應數據、檢查點和行動方案。 不用再瞎猜,我已經幫你畫好地圖,你只要跟著走,接下來,我要把這份完整系統交給你。

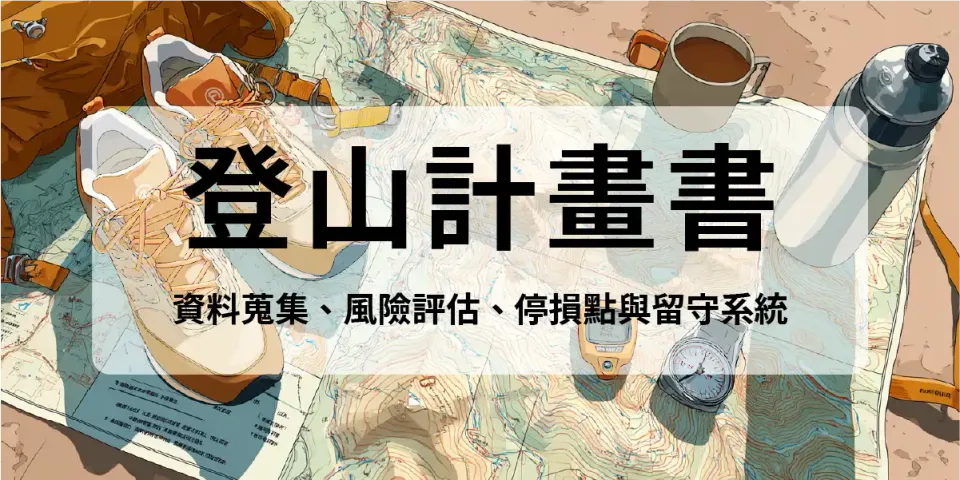

▋ 登山計畫是思考與選擇的訓練

寫登山計畫書,最難的從來都不是「要寫什麼」。

關鍵在於你能否做出對的選擇。

什麼時候該撤退?

萬一下雨,你會撤退還是走?

同行的人體力不支,你選擇繼續還是下撤?

留守人該知道什麼?發生什麼情況就應該通報?

這些問題,不是到山上才回答。

而是出發前,你就該想清楚。

我花了幾年,把自己實際登山帶隊的經驗、受過的訓練,以及學過的錯,整理成一套「五階段風險數據評估系統」。

這套系統不是格式,而是一種風險思考框架。

從行前規劃開始,到留守人撤退機制,每一步都建立在實際情境的評估之上。

如果你真的想走進山裡,不只是靠裝備和運氣,這份系統會是你走得更遠、更安全的關鍵。

▋ 登山的第一步,是從資訊開始的

你以為登山是從踏出第一步開始。

但其實,真正的第一步是:打開地圖、查資料、看天氣。

每一次成功的登山,都是建立在正確的資訊選擇上。

包括 GPX 路線下載、查詢最近一次山友紀錄、天氣預報的山區版本(不是市區天氣)、日出日落時間差異、是否有路段封閉、是否進入限制區域。

這些資訊不只是「參考」。

它們會決定你行程的長度、安全性,甚至是否能夠活著下山。

我習慣使用 Hikingbook 與中央氣象局高山預報搭配查詢,再透過登山臉書社團交叉比對資訊是否過時。

台灣最大的三個社團中可以找到非常多實用資訊,推薦一定要加入,有任何問題也會有非常多人熱心回答。

延伸閱讀: Hikingbook 完全指南:離線地圖下載、路線規劃到軌跡記錄一次搞懂

登山前的資訊準備,不只是搜集資料而已,而是訓練你怎麼對未知做出準確判斷的起點。

▋ 真正的風險不是地形,而是你沒評估自己的狀態

不是每個人都適合同一條山路。

但很多人不願意承認,自己當下的狀態其實撐不過那條路。

自我評估並不只是「我有沒有體力?」這麼簡單。

每個當下個人的狀態都會不同,我這個禮拜有沒有睡飽?我能不能背 10 公斤走 20 公里?我的膝蓋最近下坡會不會痛?我的鞋子有沒有測試過會不會磨腳?

上述種種因素都會影響當下行進的狀態。

我常用 Garmin 記錄自己的心率區間、負重距離、步頻與回復天數。

更重要的是進行實地演練,包括一次完整的負重過夜、測試頭燈電池續航、模擬撤退點找路,尤其是難度更高的路線要分次演練。

登山不是考驗意志力,而是考驗你是否理解自己的真實狀態。

▋ 登山中的決策點,從來不只一個,而是設計出來的系統

很多人都聽過一句話:「山永遠都在,人要安全回來。」

但真正能活下來的,從來都不是「說得出這句話的人」,而是事先設好停損點的人。

我在每一次行程規劃中,都會設定三種等級的撤退點:

第一層是時間撤退——如果幾點沒到哪裡,就撤退。

第二層是體力撤退——如果有隊員開始掉隊,就減速或調整行程。

第三層是氣候判斷——氣壓下降、雲底變厚、風速增加,就直接下撤。

這些不是臨場反應,而是事先寫進登山計畫書中的內容。

越是艱難的行程,越需要這些「設計好的退路」。

懂得在適當的時機放棄,才是真正能登頂的人。

▋ 留守人不是形式,而是關鍵的安全備案機制

很多人寫完登山計畫書,最後只跟留守人說:「我去登山了,等我回來」。

真正負責任的做法是:讓留守人知道他該什麼時候擔心,以及要擔心什麼。

我會交代給留守人以下資訊:

- 行程表(含每日路段與預計時間)

- 可能的延遲容許值(例如最晚幾點沒回報就啟動通報)

- 每日回報節點

- 緊急聯絡方式(登山口附近派出所、消防單位、緊急聯絡人)

- 預設失聯 4 小時的應變行動 (不同路線預設失聯的時間不同,畢竟山上很常無訊號)

再進行難度較高的路線時,我還會攜帶通訊備案,例如攜帶 Garmin inReach 透過衛星網路連線,可以收發簡訊、導航、追蹤並分享旅程,必要時還可發送緊急求救訊息並獲得全球緊急救援協調中心的即時協助。

登山留守制度,不只是有人等你回來,而是有人知道什麼時候該為你出手。

《登山計畫的五階段風險評估系統》

| 階段 | 核心目標任務 | 可蒐集數據 | 潛在風險 | 評估方法 / 工具 | 對應決策 / 應對行動 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1. 行前規劃 | 確立行程路線與團隊組成 | GPX 檔、天氣預報、日照時間、過往山友紀錄、封路公告 | 路線評估失誤、誤判天候、錯估時間 | 地圖軟體(Gaia, Hikingbook)、氣象局預報、日出日落表、PTT山板/社團搜尋 | 選擇對應能力的路線、設置彈性備案(A/B/C行程) |

| 2. 裝備與體能準備 | 準備對應路線所需的裝備與身體狀態 | 背包總重量、日行負重距離、近一週訓練記錄、血氧、心率、睡眠 | 過重裝備、體能無法負荷、身體潛在警訊 | Garmin / Coros 健康數據、裝備試背、分段訓練紀錄表 | 確認出發前至少有一次完整負重測試,調整裝備取捨 |

| 3. 上山執行 | 按照行程表執行、控制節奏 | 每日步程、海拔變化、通訊點、補給點、時間紀錄 | 迷途、體力透支、天候突變 | GPX + 登山錶紀錄、手寫時間紀錄表、離線地圖備援 | 若進度落後超過 30%,立即評估是否啟動備案或原地紮營 |

| 4. 停損判斷 | 在必要時果斷撤退,保命優先 | 當下剩餘時間、日照量、心理狀態、團員異常行為 | 決策延遲、冒進、中暑、失溫、脫隊 | Turnaround Time 設計、心理壓力評估、自我冷靜提問(ex:我是為了誰而堅持?) | 設定「不爬完也不遺憾」的原則,定時檢查狀態表 |

| 5. 留守系統 | 建立聯絡節點與失聯處置計畫 | 回報時間表、行動電源餘電、InReach訊號紀錄、氣候變化 | 留守人無法掌握狀況、通訊失效、延誤搜救通報時機 | 行前留書、訊息範本、時間預測表、失聯 4 小時後啟動備案 | 預先交付「行程、通報節點、延遲容許值」三件事給留守人 |

重點回顧

- 登山計畫書的核心不是格式,而是讓你事先做出關鍵決策。

- 行前蒐集路線與天氣資訊,是降低風險的第一步。

- 自我評估需包含體能、裝備與真實狀態的匹配。

- 停損點應事先設計,確保遇險時能果斷撤退。

- 留守人制度需明確告知行程、回報機制與失聯處置方式。